说到胭脂嘞,这可是个老词儿了。现在呢,一提胭脂就觉得是女人家打扮用的东西,那脸上抹点红红的就叫有气色了。不过这“胭脂”这名儿,它来头可不小哩!

传说嘞,这“胭脂”原本是个地名,这地儿呢,就在西北边上的焉支山,那可是匈奴的地界儿。按着古书上记载嘞,这焉支山就是咱甘肃那块的祁连山脉里头的一部分。在汉武帝那时候,这山,是匈奴人特别看重的宝地呢。

当时匈奴人有个唱词嘞,说啥“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”。瞧瞧,连匈奴人都说少了这焉支山,娶媳妇儿都没颜色了,可见这山上的东西对他们多重要。这“颜色”呀,指的就是胭脂这种红红的东西。

关于胭脂的起源,有那么几种说法。有人说,这胭脂就是因为从焉支山那带过来的,所以名字叫胭脂。也有说是因为匈奴人那边儿的女人,特别是那些贵妇嘞,常用这种红颜料来擦脸,叫“阏氏”,这词儿呢,就是可汗的正妻的称呼。可这阏氏嘞,偏偏喜欢往脸上抹红,这样呢,大家就开始叫这种红色颜料为“胭脂”了。

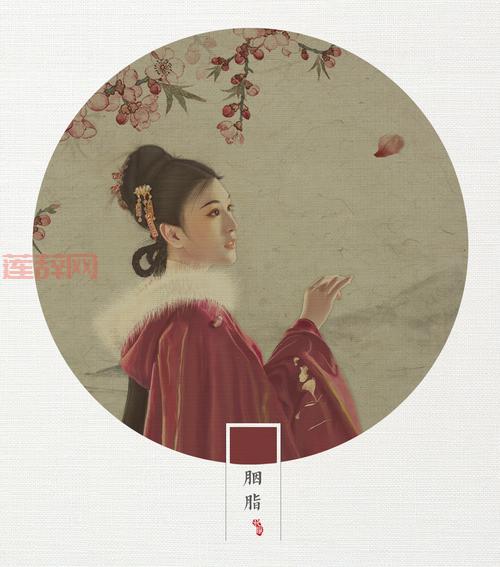

咱再说说这胭脂是个啥东西。其实呢,胭脂这玩意儿呀,简单说来就是把一种叫红蓝花的植物花瓣摘下来,放石钵里头一顿捣鼓,捣出红红的花汁,配点儿别的东西做成小膏块。等这膏块晾干了放到小盒子里,往脸上一抹,可不是脸色红润润的嘛!

这胭脂嘞,原料除了红蓝花,还会用到一些粉末、胶料啥的,再加点香料,那香喷喷的可讨人喜欢了。至于颜色,虽说一般都是红的,可有时候还有些偏褐色、蓝色啥的,专门给不同的人用,不同的气色就不同的颜色。

胭脂的传承与发展呢,也真是风风光光。咱从汉代宫廷里就能看到这东西的影儿,那会儿,宫里头的嫔妃呀,爱用这个来打扮,到了唐朝,更是红火,那时候长安城的大街小巷里,卖胭脂的小贩儿都不在少数。再往后宋元明清,这胭脂可就流传开了,甚至民间的女子们也都跟着用,家家户户的姑娘、媳妇儿的梳妆台上都会放一盒胭脂,别提多时髦了。

胭脂的制作工艺那可不是简单事儿。刚才咱说的红蓝花是主要的原料,这花长得小小的,开得娇嫩。每年花季一到,这花儿就被摘下来,丢到石头碾子里一顿磨。磨完了花汁出来,染上点粉料啥的,再搁到小模子里,一会儿功夫就变成胭脂了。可有些讲究人家呀,还会往里加些桂花、茉莉花的香料,做出来的胭脂带着花香味儿,抹在脸上可精神了。

这胭脂的起源还真是和咱们的历史文化脱不开关系。它从匈奴的焉支山走到中原,从贵族到百姓,谁都能在脸上抹一点,显得精神红润。所以说,这胭脂可不仅仅是美的象征,它也是一种文化的承载呢!

所以嘞,现在再说胭脂这词儿,别光想着就是一小盒红红的东西。它的名字里头呀,还藏着古代匈奴和中原的那些个故事呢!

Tags:[胭脂, 焉支山, 匈奴, 阏氏, 古代化妆品]

还没有评论,来说两句吧...